MONOLOGUE

2023年10月25日

身体に流れる言葉の音

いつもの散歩道の色が少しずつ黄や赤に変わり始めました。足元にはカサコソ秋の音、風が吹くと木から離れた葉が一枚、また一枚と目の前を舞っていきます。

更けゆく秋、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

今年の初めからでしょうか。

不定期で朗読のレッスンに通っています。

朗読家の岡安圭子さんの主宰する朗読教室「 ウツクシキ 」で個人レッスンをお願いしているのです。

朗読に興味を持ったきっかけは、子どもたちへの読み聞かせでした。子どもたちの成長とともに、いつしか挿絵の少ない児童書を読むようになりましたが、それでも夜寝る前の時間に細々と続いています。

やった日とやらない日で、子どもたちの寝入りの様子が心なしか違うように見えるんですよね。とても穏やかに、すーっと眠りに落ちていくような・・・。

「音から入る言葉には、なにかあるような気がする!」

そう思っていたときに岡安さんのHPが目に留まりました。プロフィールにはこう書かれています。

少し変わった朗読会を企画・開催しています。ギャラリーや美術館で開催したり、古い建物や特別な空間で行ったり、時には森の中で自由に歩きながら読んでみたり。言葉や物語が空間に立ち上がるお手伝いをしています。

朗読会とは、人が集い、一つの空間に身を置き、「言葉を聴く」という原始的な体験です。

同じ「本を読む」という行為でも目で文字を追うのとは異なり、耳で音を拾いに行き、人の温もりを感じ、場の匂いを探り、五感を働かせて場に参加します。

〜中略〜

朗読教室も開催しています。

教室に、ウツクシキという名前をつけました。「集中すること」「リラックスすること」「素の自分に向き合うこと」を軸にしながら、「声を発する/聴く」楽しさを伝えています。

— 朗読教室「ウツクシキ」HPより

うぅむ、気になる!

さらに読み込んでいくと、岡安さんの朗読教室ではテキストとして宮澤賢治の作品を多く扱っておられるではありませんか!

幼い頃から慣れ親しんだ故郷の作家の作品に「これは!」と思いましたが、そう思うほどに気軽にはコンタクトできず・・・

ようやくご連絡させていただいたのは半年ほど経ってからのことでした。

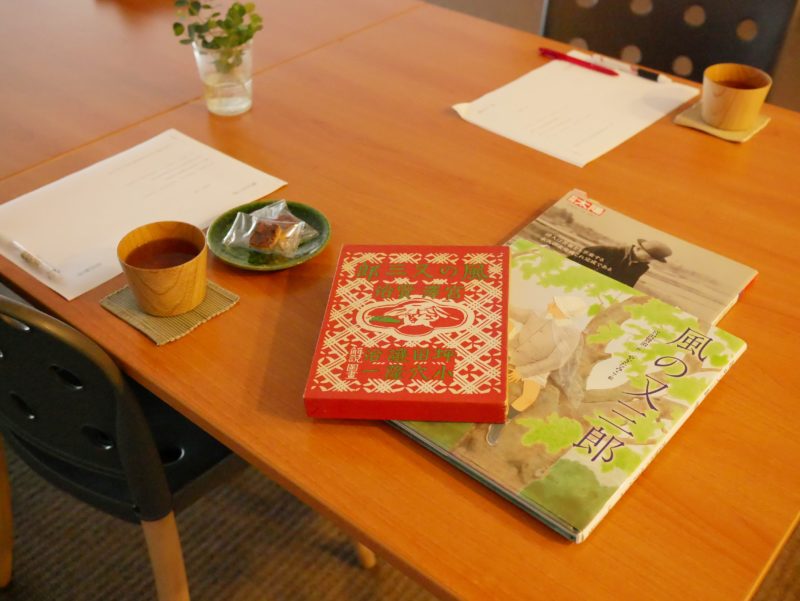

先日のレッスンでは「風の又三郎」を読みたい、と私からリクエストをしました。

幼い頃に読んだ記憶はありますが、細部までは覚えておらず、ただ強烈に「秋の初めのお話」という季節感の印象だけが残っていました。

どっどど どどうと どどうど どどう、

青いくるみも吹き飛ばせ

すっぱいかりんもふきとばせ

どっどど どどうと どどうど どどう

—宮沢賢治「風の又三郎」

このお話は、正直なところ何か大きな出来事が起こる物語ではありません。

ある日、谷川にはる小さな小学校にひとりの少年が転校してきます。見慣れぬ格好をした赤毛の不思議な少年は、外国人なのか、それとも風の精霊なのか。どうと風が吹く度に季節は少しずつ巡り、やがて秋の深まりとともに又三郎は姿を消してしまいます。

レッスンを前に自宅で再読して初めて気がついたのですが、この作品には多くの花巻弁が使われていました。又三郎の登場に沸き立つ子どもたちの掛け合い。

そうか、これを読むんだな。

それは楽しみでもあり、どこか緊張感を伴うものでもありました。

というのも、思春期に差し掛かった頃から私は「花巻弁」に対して小さなコンプレックスを感じていました。

特に私は祖父母と同居していたこともあり染み付いているものが濃く強く、関東方面から従兄弟が遊びにくるときや、部活の遠征などで県をまたいで移動するときなどはどうしても気になってしまう。

中学の修学旅行では東京を訪れましたが、その少し前に「自分達が話しているのを試しに聞いてみよう」と思いたち、電話口での友人との会話を録音したこともありました。

それを再生した時の衝撃といったら・・・!単語や語尾はともかく、全体のイントネーションがとにかく違う。これは一朝一夕で矯正できるものではなさそう、と悟りました。

今でこそ方言はひとつの個性でもあり、ルーツの証だと思うようになりましたが、若い頃はそうは思えなかったのですよね。

上京後は、暮らしと共に花巻弁は奥へ追いやられ、普段は口に出さない言葉になっていました。

無意識のうちに、封じ込めていたのかも・・・

とは言っても、時にあのおおらかで伸びやかな音が無性に恋しくなることもあり、本や映画などでそれに触れられる場所を無意識に探していたようにも思います。

そういう経験を経ての「風の又三郎」の朗読です。さてどんな時間になるのでしょうか。

レッスンでは、岡安さんの下読みに続いて、私が読み進めていきます。

舞台は1年生から6年生までで1学級という小さな村の小学校、通っている子どもたちは又三郎の登場にざわついています。

泣き出す子、訝しむ子、声をかけてみる子、それをまとめようとする上級の子。

最初は俯瞰するような目線で読み進めていましたが、声に出していくうちに次第に自分も子どもたちの輪に入ってしまうような感覚になりました。

「叱らえでもおら知らないよ」

「早ぐ出はって来 出はって来」

かつて話していたあの言葉が、なめらかに自分の口から出ていきます。

あの独特のリズムや音が空気を震わすたびに、胸の中に眠っていた祖父母とのやりとりや、学校での友との掛け合いまでもが立ち上がってくるかのよう。

それが自分の声であるというのがまた不思議なもので、まさに風が吹くかのように私の内側を横切って、又三郎のやってきた教室へと着地していきます。

舞台となっている教室へは行ったことがないはずなのに、どこか知っているように感じられるのは郷愁からなのでしょうか。

私はあまりにも自然に、堂々と、花巻弁が出てきたことに驚いていました。

20年以上もの間、身体の奥に封じ込めていた言葉。それは確かに表に出ることはほとんどなかったけれど消えてしまうことはなく、ちゃあんと身体の中を巡っていたのです。

さまざまなタイミングと縁があって、ようやく自然と外に出してあげられたような・・・血がよろこんでいるように感じられました。

朗読を最後まで聴いてくださった岡安さんが、こう言ってくださいました。

「風が、通りましたね」

「脈々と繋がっている言葉と音。閉じ込めていた方言は、本当に力が満ちていますね」

なるほど、と思いました。

父母や祖父母、いや、もしかしたらもっとその前の世代から紡がれてきた言葉や音は確かに存在していて、私の中に流れている。

そういうものを図らずも自覚できた瞬間だったのかもしれません。その自覚が、足元をさらに揺るぎないものへと照らしてくれるようにも思えました。

岡安さんは決して言葉が多い方ではありません。けれども必要十分な言葉と余韻で、その時に必要な何かを心に落としてくださる。それを味わいたくて、私はまたお教室へと向かうのかもしれません。

何もない空間に、声を通して風景が立ち上がる。音になった言葉、朗読には、やっぱり何かがあるような気がします。

レッスンはまた来月。

また季節に合ったものを選んで、お邪魔したいと思います。